نشأ وترعرع الفنّان التشكيليّ منذر جوابرة (1976) في "مخيّم العروب" شمالي مدينة الخليل في الضفّة الغربيّة، وتنحدر عائلته من قرية "عراق المنشية" المهجّرة عام 1948، والتي تبعد عن مدينة غزّة حوالي 32 كيلومترًا إلى الشمال. وهو يقيم ويعمل حاليًّا في بيت لحم، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الفنون من "جامعة النجاح" في نابلس عام 2001؛ والدبلوم العالي من "جامعة القدس" عام 2017؛ وشهادة الماجستير في الفنون من "جامعة دار الكلمة" بيت لحم عام 2024.

أقام العديد من المعارض الفرديّة والجماعيّة في فلسطين وحول العالم، وهو من مؤسّسي "جاليري المحطّة" عام 2008 في رام الله، كما أسّس "مرسم 301" في بيت لحم عام 2013. وهو عضو في مجلس إدارة "رابطة الفنّانين الفلسطينيّين" منذ عام 2006.

عمل محاضرًا في العديد من الجامعات الفلسطينيّة. وصدرت له في أيّار/ مايو 2024، "موسوعة الفنّانين التشكيليّين الفلسطينيِّين 1863 - 1990" (الجزء الأوّل جاء في مجلّدين)، وهو من إصدارات وزارة الثقافة الفلسطينيّة برام الله.

منذ معرضه الأوّل في رام الله عام 2003، تميّز جوابرة بثقافته الفنّيّة الموسوعيّة، وهويّته المرتبطة بمكانه الجغرافيّ، وبنسيجه الاجتماعيّ والوطنيّ. وهو بمنجزه البصريّ الإبداعيّ ذو حضور خاصّ في الساحة الفنّيّة الفلسطينيّة والعربيّة، حيث يساهم ويعزّز دور الفنّ في تبنّي مفاهيم التغيير والتجديد والبناء، وفي مواجهة الاحتلال ومقاومته بالكلمة والفنون والثقافة كما السلاح.

ومع بدء حرب الإبادة الجماعيّة التي يشنّها جيش الاحتلال الصهيونيّ على قطاع غزّة، في أعقاب عمليّة "طوفان الأقصى" البطوليّة، في السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، دعا جوابرة إلى أن يكون للفنّ دور رئيسيّ في وقت الحرب، وأن ينخرط الكلّ الفلسطينيّ في فلسطين التاريخيّة وفي الشتات في أنشطة وفعاليّات فنّيّة وثقافيّة، من شأنها أن تكشف أهوال العدوان الوحشيّ المتواصل حتّى الآن على القطاع بلا هوادة، وهذا تحديدًا ما فعله هو بمشاركة مجموعة من الفنّانين الشباب في "مرسم 301"، من خلال مشروع "في صوت"، الذي يحدّثنا في هذا الحوار عن تفاصيله، وعن جديده على الصعيد الشخصيّ: مشروع "طريق من طين وطريق من إسمنت"، وكذلك عن رؤيته لدور الفنّ وقت الحرب بالفضاء العامّ.

هنا حوار معه:

(*) حدّثنا عن بداياتك في عالم الفنّ التشكيليّ؟ وكيف ساهمت نشأتك في "مخيّم العرّوب" في صقل شخصيّتك الفنّيّة وهويّتك الوطنيّة؟

يبدو أنّ إعادة النظر إلى الماضي من سياق زمنيّ مختلف قد يضفي بعدًا رومانسيًّا على هذه المرحلة، بحيث تبدو البداية وكأنّها مرتبطة بحدث ما أو قصّة ملهمة، لكن كما يبدو أنّها مرحلة بحث عن أسئلة غير واضحة بحيث كان الفنّ مسارًا طويلًا مليئًا بالتناقضات والصعوبات التي أفرزت شكلًا إبداعيًّا لاحقًا عبر الفنّ، ومن خلال عمليّة التذكّر لفترة الفتوة فإنّ الظروف والقيم الاجتماعيّة والسياسيّة كانت مختلفة جدًا، وكانت البداية في حالة تردّد بين الكتابة أو الرسم مع محاولات أخرى في المسرح وبعض النشاطات الكشفيّة أو غيرها، وكما يبدو أنّ الفنّ كان القرار أو المكان الذي وجدت نفسي فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يعيشها سكان المخيّم من أسئلة لا تنتهي حول الظروف السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، لكن ما يمكن قوله: إنّ المخيّم عادة يشبه المصنع الذي لا ينضب، ويمثّل خليّة من النشاط وبناء الذات في ظلّ الظروف الصعبة.

لم تكن دراسة الفنّ في تسعينيات القرن الماضي أمرًا دارجًا أو مألوفًا، ولم يكن هناك اهتمام من المؤسّسات الأكاديميّة باستثناء "جامعة النجاح" التي فتحت الباب لهذا الاختصاص النادر، وبعد دراستي في إحدى الجامعات الفلسطينيّة في تخصّص آخر اكتشفت أنّ هناك كلّيّة فنون، لأتّخذ قرارًا صعبًا بترك الجامعة بعد سنتين والالتحاق بكلّيّة الفنون الجميلة في "جامعة النجاح" التي فتحت لي بابًا آخر من الاكتشاف والاستقلال وتكوين شخصيّتي؛ التي كانت مزيجًا بين المغامرة وما اكتسبته من سمات خاصّة من ثقافة المخيّم. وفي هذه المرحلة كانت نقطة التحول الأساسيّة في مشواري الفنّيّ.

(*) بعد مرور أكثر من 390 يومًا على التوالي من حرب الإبادة الجماعيّة التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيونيّ في قطاع غزّة، أسألك عن أثّر هذا العدوان الهمجيّ على حياتك اليوميّة والإبداعيّة؟ وكيف عبّرت شخصيًّا عن الأحداث الجارية حاليًّا في غزّة وعلى امتداد فلسطين المحتلّة؟

ربّما أفرز هذا العام موقفًا في غاية الأهمّيّة، ودفع البعض لإعادة التأمّل فيما أنجز وما يمكن إنجازه فيما يسمّى قبل الحرب وبعد الحرب، وهي تمثّل بذلك نقلة نوعيّة في إعادة فهم دور الفنّ في السياق الإنسانيّ تحت كافة الظروف، وضرورة سؤال الفنّ ودوره في هذه المرحلة الحسّاسة التي تبنّت سياسة الإبادة بكلّ أشكالها.

منذ اليوم الأوّل من الحرب والتي استباحت كلّ شيء، فقدنا الإحساس بالذات وأصابنا العجز التامّ عن ممارسة يوميّاتنا العاديّة حتّى في أبسط الأشياء إلى درجة كنّا ننسى فيها تناول وجبة الطعام أو عدم القدرة على تناولها، لقد تعطّلت كافة الحواس وفقدنا التخيّل والتأمّل أمام المجازر المروّعة التي كانت متتالية كلّ يوم بلا توقّف، وربّما هذا وضعنا في مواجهة أمام ذاتنا، وأمام الفعل الفرديّ والجمعيّ.

ما يمكن الإشارة إليه في هذه الفترة أنّ الدور الاجتماعيّ أو الثقافة الاجتماعيّة الجمعيّة التي اعتدنا عليها في فلسطين لم تعد كما كانت، وهذا ما أشعرنا بالضعف، وبدا حجم التوتّر والتخبّط الذي يعاني منه المجتمع الفلسطينيّ عبر التدخّلات والتآمر المدروس، الذي بدأ منذ سنوات قبل الحرب، يتّضح أكثر وقت الحرب، لا قيادة ولا مؤسّسة ولا شيء يقود هذا المجتمع نحو الخلاص أو الشعور بالأمان، وقد أضاف ذلك عبئًا إضافيًّا على أفراد المجتمع في تبنّي موقف واضح أو القدرة على المساهمة في فعل شيء ما. كنّا نشعر أنفسنا فرادى في هذه المرحلة.

الشعور بالعجز كان أكثر الأفكار حضورًا، غاب الحوار والتواصل بين الناس، وتسمّرت الوجوه أمام شاشات التلفاز، وأكثر ما برز هو المشاركة المكتوبة أو المصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعيّ ممّا زاد في حجم المأزق الاجتماعيّ والإبداعيّ، ولم يعد معنى لأيّ شيء أمام كلّ ما يحدث من أبشع أشكال القتل الذي يمرّ على الإنسان فترة الحرب.

في هذه المرحلة كان المهمّ إعادة التفكير الجماعيّ، والتواصل بين فئات المجتمع ممّا دفعنا إلى تنظم لقاء مفتوح قدّمنا من خلاله سؤال "الفنّ وقت الحروب"، وكان ذلك في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والذي ساهم بشكل كبير في تفكيك هذا الجمود وتشجيع عدد كبير لإعادة التفكير حول "دور الفنّ وقت الحروب"، وما يمكن إحداثه من فرق كبير على المستويين اللحظيّ والمستقبليّ.

ربّما يكون هذا الفعل أهمّ ما برز في هذه الفترة التي أعادت لنا التوازن والإنتاج الفنّيّ وفتحت الحوار بشكلٍ أوسع بين فئات الفنّانين والمهتمّين، والتي خلقت أنشطة موازية في أكثر من مدينة فلسطينيّة، عملوا من خلالها على التفكير الجماعيّ عبر الفنّ.

في هذه المرحلة وتحت ظروف الحرب الإباديّة قمنا بتأسيس مجموعة شابة من الفنّانين، وبدأنا العمل بتنظيم ورشة حفر وطباعة على الخشب، وهي مُستلهَمة من تاريخ العمل الثوريّ السريّ عبر الثورات العديدة في العالم، والتي ارتبطت بالسياق الفلسطينيّ منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، وكذلك ثورة الجامعات في أوروبا، وسبقتها حركة "الفهود السود" في أميركا ضدّ سياسات النظام الأميركيّ والعنصريّة التي واجهها السود آنذاك.

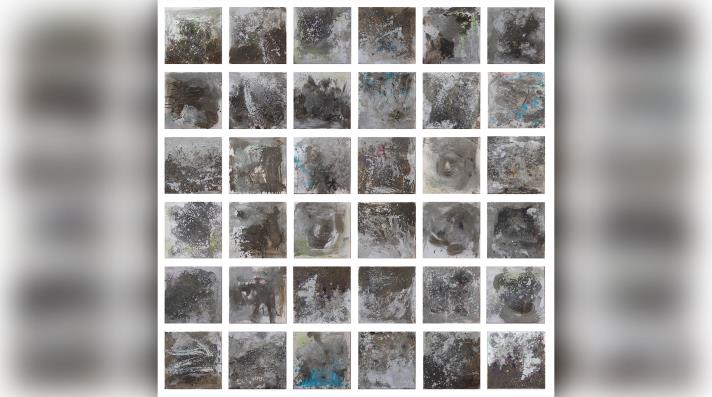

هذه الحركة ساهمت أيضًا في العودة للعمل الفرديّ، وقد قمت بإنتاج مجموعة من الأعمال اليوميّة التي تأثّرت بيوميّات الحرب مستخدمًا مادّة الإسمنت المعالج على القماش، كإشارة إلى الفعل الاستعماريّ الذي تمثّل في هذه المادّة تاريخيًّا في فلسطين، وإعادة نسف البيوت الإسمنتيّة البسيطة والفقيرة فوق رؤوس سكّانها في غزّة.

(*) تشرف حاليًّا على مشروع "في صوت"، مع مجموعة من الفنّانين الشباب في "مرسم 301"، الذي أسّسته عام 2013 في مدينة بيت لحم. ماذا تحدّثنا عن هذا المشروع، كيف نشأت فكرته وكيف تطورّت؟

بدأ المشروع باهتمام شخصيّ بداية، وعبر التفكير حول العمل الجماعيّ ودور الفنّ والمجتمع في وقت الحرب، فعملنا على تأسيس مجموعة من الفنّانين الشباب الذين اكتسبوا مهارات وخبرات جديدة عبر تقنيّة الحفر على الخشب، والعمل على إنتاج مجموعة من الأعمال الطباعيّة اليدويّة ومن ثمّ نقلها إلى الشارع كحالة شراكة وفعل مع المجتمع المحلّيّ، وقام "مرسم 301" بتنظيم هذه الورشة على مدار ثلاثة شهور متواصلة وبشكلٍ يوميّ، وعملنا على تجميع الفنّانين والتجريب والإنتاج، ومن ثمّ الانتقال للعرض في الشوارع والأماكن العامّة.

في هذه المرحلة، وبعد أن تمّ تأسيس المجموعة (كاثرين مطر، محمد الراعي، محمد عبيد الله، منى خليل، وئام معمّر)، تمّ التواصل مع العديد من المؤسّسات ومكوّنات المجتمع المحلّيّ الذي بنى شراكات بناءً على تأسيس المجموعة مثل "مؤسّسة القطان" و"مقهى كناشة" و"جاليري السلام" وغيرهم، والذين دعموا وساندوا وشاركونا هذا الفعل ليرى النور ويتّسع أكثر فأكثر. وفي هذا الوقت من الورشة، والتي تُعدُّ مبادرة ذاتيّة؛ قام الشباب بنشر أعمالهم في مواقع عديدة منها قرية بتير (جنوبيّ مدينة القدس المحتلّة)، وفي شوارع مدينة بيت لحم، وأمام حاجز الاحتلال الفاصل بين القدس وبيت لحم، وفي مواقع عديدة في مدينة رام الله، علمًا بأنّ هذه الأعمال التي تمّ نشرها هي نسخ أصليّة ومنتجة بطريقة الطباعة اليدويّة. وبعد شهر ونصف الشهر من العمل تمّ تنظيم يوم مفتوح للمجتمع المحلّيّ وعرض الأعمال وبيعها بأسعار زهيدة، لدعم واستكمال هذا المشروع ليتمّ تنظيم المرحلة الثانية منه، وإطلاق المعرض الأوّل للمجموعة في قاعة "مرسم 301" في بيت لحم في الشهر الماضي، وذلك بعد تأجيل المعرض أكثر من مرّة بسبب الوضع الأمنيّ والسياسيّ، علمًا بأنّ هذا المعرض سيستمرّ في عدّة مناطق ومدن فلسطينيّة مستقبلًا.

هذه التجربة تُعدُّ من أكثر التجارب جدوى في وقت الحرب، عبر تأسيسها واستمرارها في ظلّ التحدّيات والصعوبات السياسيّة والأمنيّة وحالة التردّي الاقتصاديّ، وقدرتها على النجاة تحت كافة الظروف، وكذلك قدرتها على الاستمرار وبنفاد ذاتها بعيدًا عن سياسات المؤسّسات الأهليّة التي يقف دورها على التدريب أحيانًا بدون مراعاةٍ للبعد الفكريّ والنفسيّ للفنّانين الشباب.

هذه المجموعة ليست إلّا باكورةً لإنشاء مجموعات أخرى في حقول مختلفة لاحقًا، مع مراعاة الحرّيّة المطلقة للمجموعة على الصعيد الشخصيّ والفكريّ والفنّيّ، وعدم إلزامها بأيّ توجّهات أو شروط، بل سنعمل طوال الوقت على دعمها وتشجيعها لتكون نموذجًا مشجعًا لفئات أخرى في فلسطين عبر العمل الجماعيّ التشاركيّ المستقلّ.

(*) نُظّمت في إطار مشروع "في صوت" سلسلة من الورشات الفنّيّة في الحفر والطباعة لمجموعة من الفنّانين الشباب لإنتاج أعمال فنّيّة، وتمّ نشرها في مواقع مختلفة من مدن وقرى ومخيّمات في الضفّة الغربيّة كما ذكرت لنا. من أين استلهمت الفكرة، وما هي رمزيّتها ودلالاتها؟

يروىَ عن "حركة الفهود السود" في الولايات المتّحدة في ستينيات القرن العشرين، أنها قامت على استلهام الروح الثوريّة التحرّريّة عبر مسار طويل من التوعية والنضال المستمرّ إلى أن وصلت للكفاح المسلّح، وفي هذه الفترة انضمّ إليهم الفنّان إيموري دوغلاس، الذي عمل على رسم العديد من الأعمال الثوريّة ونشرها على الجدران في الأماكن العامّة وعبر جريدة "الفهود السود"، في الوقت الذي كان يعاني فيه السود من صعوبة الكتابة والقراءة، فكان الفنّ نموذجًا للفكر التحرّريّ النضاليّ، وساهم بشكل كبير في استقطاب الجمهور وتغيير مواقفهم بل والتعبير عنها.

في بداية العدوان على قطاع غزّة، وبعد خروجنا للشارع ومحاولة الحديث مع الناس، واجهتنا صعوبة في التواصل بسبب الوضع الأمنيّ وتردّد الناس وخوفهم وعدم ثقتهم بأحد، بسبب انتشار العملاء وعناصر المخابرات، ممّا جعلنا نفكر بطريقة أخرى للتواصل فكان "الملصق" الذي شهد دورًا رياديًّا في صناعة الأمم أحيانًا، كما حدث مع السود في أميركا، أو في السياق التحرّريّ الفلسطينيّ، وانتشار فنّ الملصق اليدويّ في العالم، وتميّزه بالتعبير المباشر الذي يحمل فكرًا تراكميًّا للفنّان. وبما أنّ الفنّ الفلسطينيّ لم يتحرك كما يجب وقت الحرب كان لزامًا علينا أن نأخذ موقفًا فنّيًّا واضحًا يعكس موقفنا السياسيّ والاجتماعيّ والفنّيّ عبر هذا الأسلوب الذي امتاز بتكثيف العمل، ومن ثمّ الاتّفاق المشترك على الإنتاج والنقاش حول الأعمال الفنّيّة قبل نشرها أو طباعتها، ممّا شكّل عملًا جماعيًّا خلاقًا ساهم في تطوير التجربة من ناحية، ومن الناحية الأخرى مثّل موقفًا موحدًا من العمل لدى جميع المشاركين، وهذا عادة لا يحدث؛ أقصد أن يكون هناك اتّفاق جماعيّ على عمل ما، لكنّه حصل في حالتنا بما يعني أنّ العمل ليس ملكًا للفنّان فقط، بل هو ملك المجموعة ويعبّر عن رؤيتهم وموقفهم ويناقش هذه الحساسيّة بينه وبين المجتمع.

(*) كيف يتلقّى ويتفاعل الجمهور الفلسطينيّ مع مشروعكم "في صوت"؟ وما الذي تطمحون إليه من خلال هذا العمل الفنّيّ التفاعليّ؟

التوجّه لدى المجموعة تبنّى ومنذ البداية العمل في الشارع ونحو الشارع، وأن لا يكون مرهونًا لفئة ما أو للنخبة، ولا يبحث عن المجد الشخصيّ بقدر بحثه عن المجد الفلسطينيّ بشكلٍ عامّ، ممّا ساهم في التخلّص من النرجسيّة والتفكير الفرديّ لدينا ومن ثمّ اعتماد العمل التشاركيّ بالفكرة والتنفيذ والعرض، وحتّى المردود الماليّ الذي يساعدنا في استمراريّة المشروع.

وبالرغم من إيماننا العميق بدور المجتمع وأهمّيّته وحضوره إلّا أنّنا فوجئنا في الوقت نفسه بتفاعل الجمهور مع المكان ومع المشروع، وبحكم وجود مكاننا في السوق وبين المحلات التجاريّة فقد ساهم ذلك في التفاعل بين الفكرة والجمهور...، وفتحنا أبوابنا للجمهور بدون تحديد وقت معين، وصار الناس يدخلون في أيّ وقت لمشاهدة المعروضات ورؤية كيف نعمل بالورشة، ومع الأيّام ازداد تفاعل الناس وكثر النقاش مع الفنّانين الذين راحوا يشرحون لهم أبعاد الفكرة وما يقوموا به من خطوات... بل والمشاركة أحيانًا.

كانت المفاجأة في اليوم المفتوح؛ عدد الناس ونوعيّتهم وأعمارهم، حيث ساهموا في اقتناء بعض الأعمال الفنّيّة التي أنتجها الفنّانون في الورشة، ممّا شجعنا على الاستمرار وتنظيم أوّل معرض بعد ثلاثة شهور من العمل، وفي الأثناء اكتشفنا مرّة أخرى تفاعل الجمهور مع الفكرة وقربها إليهم من النواحي الفنّيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وهي بذلك تشكّل حلقة وصل بين الفنّ والمجتمع.

(*) منذ عام 2020 وأنت تعمل على مشروعك الفنّيّ "طريق من طين وطريق من إسمنت"؛ ورغم مرور حوالي أربع سنوات لم تكمله حتّى الآن، ما يدعوني لسؤالك عن أسباب تأخّر إنجازه؟ ومتى سيرى النور؟

مشروع "طريق من طين وطريق من إسمنت" هو تأكيد على أنّ رحلتي مستمرّة وطويلة في التجريب والاستكشاف، بل إنّها الأكثر جدوى ربّما عبر هذا المسار البحثيّ الذي توّج بالإسمنت، واستطاع أن يختزل تاريخيّ الشخصيّ، وتاريخ عائلتي ومجتمعي في المخيّم ومن ثمّ فلسطين.

مشروع "طريق من طين وطريق من إسمنت" ليس معرضًا، وإنّما رؤية بحثيّة حول التغيّرات المعماريّة التي حدثت في فلسطين منذ ثلاثينيات القرن الماضي مرورًا بالاحتلال الاستعماريّ الإحلاليّ، ويتتبّع الآثار التي حصلت في الهويّة المعماريّة الفلسطينيّة ليست كحالة طبيعيّة، وإنّما متدثّرة بالارتداد الاستعماريّ المعماريّ خاصّة في نموذج المخيّم كشكل طارئ ولا ينتمي لشكل أو هويّة معماريّة بقدر ما يمثّل دلالات سياسيّة وتاريخيّة لأصحاب الأرض والمكان.

ويُعدّ هذا المشروع نتيجة لمراحل طويلة من البحث في الهويّة الذاتيّة؛ المكان والذاكرة، وقد استخدمت فيه العديد من التقنيّات التي تمّ استخدامها سابقًا في أعمال أخرى ولا وقت لبدايته أو نهايته، بل يمرّ في مرحلة الإعداد الذاتيّ عبر مراقبة الأعمال وفحصها مع الظروف المناخيّة والطبيعيّة والعمل المستمرّ للوصول لأفضل النتائج الممكنة، بحيث يكون العرض مستقبلّا قد اكتفى بذاته عبر البحث والاستعداد للانطلاق.

(*) حدّثنا أكثر عن فكرة المشروع، ولماذا قرّرت هذه المرّة أن تكون مادّتك الخام الإسمنت، التي يرى مختصّون أنّها مادّة من الصعب التعامل معها فنّيًّا؟

يرتبط المشروع بالعديد من الأحداث والمتغيّرات إن كان على الصعيد الشخصيّ أو الهويّاتيّ العامّ، من جهة الهويّة المعماريّة وتأثّرها أو خضوعها للبعد الاستعماريّ بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وذلك تبعًا للتضييقات والظروف السياسيّة عبر سياسات الهدم والتدمير للبيوت الفلسطينيّة بحجج واهية وعديدة أو من خلال الدوافع التي يلجأ إليها الفلسطينيّون للبناء غير المنظّم بسبب قوانين منع البناء ومنح التصاريح اللازمة، أو عبر تدخّلات الرأسماليّة العشوائيّة للمهندسين ومتعهدي البناء الذين غزوا المناطق بالصناديق الإسمنتيّة وتدمير الهويّة المكانيّة للأرض من حجارة وشجر وغيرها، وعدم مواكبة هذه الحداثة مع البيئة التي تذكرنا غالبًا بالمستوطنات وجدار الفصل العنصريّ والحواجز ومعسكرات الجيش والسجون وغيرها، بحيث يمثّل هذا اللون بشاعة وقبحا مرتبطين بالذاكرة بما فرضه المحتلّ على المكان.

من جهة أخرى، يمثّل مشروع "طريق من طين وطريق من إسمنت" تعبيرًا عن فئة العمال الذين تتشقّق أياديهم وأقدامهم من هذه المادّة الشرسة، والتي تبنى في ظروف غاية في القسوة إن كان في فصل الشتاء أو في الصيف، إضافة إلى المخاطر التي يتعرّض لها العمال بدون أدنى حقّ لهم في التأمين الصحّيّ وغير ذلك، وهو بذلك يسلّط الضوء على مساحة شاسعة من الأفكار والتوجّهات المختلطة بين العامّ والخاصّ.

ولكن كما بدا واضحًا فإنّ أكثر الظروف تحدّيًّا كانت في المادّة نفسها، والقدرة على تطويع مادّة الإسمنت، التي امتازت بالصلابة والثقل، لأن تتحوّل إلى مادّة خفيفة الوزن، لينة قابلة للطي وحملها باليد مهما كان حجمها، عبر الرسم بها على القماش واعتبارها بديلًا عن الألوان الجاهزة مثل "الأكريليك" والزيت.

في الوقت نفسه، تمثّل هذه المادّة القوّة الاستعماريّة في مواجهة الخيط والإبرة حيث يُعدّ الإسمنت الوجه البشع للاستعمال والرأسمال الذي غزا العالم، وما يمثّله من قوّة تقنيّة في المادّة أصبح ضعيفًا أمام الإبرة والخيط التي ترمز إلى ثقافة الفلسطينيّ صاحب الأرض، المرتبط بالمكان والخيط والتطريز كما ثقافة السكان الأصليّين في أيّ مكان حول العالم، وإنّ الأصل وأصحاب المكان ومهما غزتهم الثقافات الغريبة عن بيئتهم فإنّهم قادرون على النجاة مهما كانت التضحيات.

(*) إلى أيّ درجة تشعر أنّ الفنون ممكنة وفعّالة في إحداث تغيير في المفاهيم لدى الجمهور، وكيف ذلك؟

بناءً على تجربة "في صوت" التي لم تكن الأولى من نوعها على الصعيد التجريبيّ بين الفنّ والمجتمع، أثبت الفنّ فعاليّته مع الجمهور وقدرته على التأثير الكبير على دعوة الناس للنقاش والحديث والتعبير، بل ودعوة أبنائهم أحيانًا للالتحاق بهذا المشروع، ممّا يعني جدواه وقيمته وأهمّيّته خاصّة في مثل هذه الظروف الاستثنائيّة، ومن خلال مشاريع سابقة مشابهة يتبيّن أنّ الفنّان كلّما كان أكثر اقترابًا والتصاقًا بالجمهور وعبّر عن قضاياهم ومشاكلهم، وناقش أفكارهم وأحلامهم، كان ذلك أكثر جدوى بإيمانهم في هذا المشروع وقدرتهم على التفكير فيه، وعدم اعتباره مسألة خاصّة تهمّ الفنّانين أو الموهوبين فقط، بل هي دعوة للحوار والنقاش واستلهام العديد من القضايا عبر هذه المساحة التي تتيح للجميع المشاركة والتعبير، وكما يبدو إنّ صدق الفنّ وأسئلته تعمل دائمًا على الاستمرار والديمومة والتأثير.

لا فنّ بلا جمهور، وبالتالي سؤالنا الحيويّ في هذه المرحلة لمن نصنع الفنّ ولماذا؟

وهذه دعوة لإعادة التفكير حول الفنّ والمجتمع، وأن يعاد بناء الطبقة الوسطى التي مثّلت دائمًا خطّ الأمان الفكريّ والثقافيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ للشعوب، ووقوفها جنبًا إلى جنب مع الفلاحين والعمال وكلّ الذين صنعوا المجتمعات، وصنعوا مجد الأمم.

(*) سؤالي الأخير، كيف تقيّم الحركة الفنّيّة التشكيليّة في فلسطين اليوم؟ ومن بعد هل يُمكننا الحديث عن تيّار في التشكيل الفلسطينيّ بدأت تظهر ملامحه بعد السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023؟

لا شكّ في أنّ الحرب لا تصنع الفنّ بشكل مباشر، ولا يمكن الحديث عمّا تحدثه الظروف الصعبة على شكل الفنّ، لكن حينما يتعلّق الموضوع بالهويّة والإبادة يصبح الفنّ أكثر ضرورة وإلحاحًا على التفكير والتغيير، بحيث يُعدّ دور الفنّان هامّ جدًا في هذه المواجهة، وفي كلّ مرحلة من مراحل هذا الصراع المتواصل مع المحتلّ. لذلك يصبح الفنّان ملزمًا بشكل أو بآخر بالتفكير المنطقيّ والمنهجيّ بعيدًا عن الذاتيّة والنرجسيّة أو استغلال ظروف الضحايا من أجل مصلحته. وقد أثبتت ظروف الحرب قدرتها على خلق تحوّلات مباشرة وسريعة - كما شاهدنا بعد الحربين العالميّتين الأولى والثانية-، وبالتالي على ضرورة أن تكون المسؤوليّة جامعة للأدوار، وكنّا قد وجدنا مثالنا الحيّ في الثورة الفلسطينيّة وعلاقة الفنّ بالتعبئة والتوعية والحفاظ على الهويّة، وهنا لا أطالب أن يعود الفنّانون إلى التراث أو الشكل الكلاسيكيّ في أعمالهم، لكنّهم مطالبون أكثر بأن يكونوا صادقين وحقيقيّين أمام هذه الإبادة التي لم تدع مجالًا للشكّ في أنّ الكل مستهدف باختلاف أفكاره ومرجعيّاته. وهم مطالبون أيضًا بإعادة التفكير أكثر بمواضيعهم وأعمالهم وجمهورهم.

شخصيًّا، أجد أنّ السوق الفنّيّة والبحث عن فكرة بيع الأعمال الفنّيّة ساهمت بخلق مسافة بين الواقع والفنّ، بحيث لم يساهم ذلك في عملية التطوير بقدر ما عكس نظامًا رأسماليًّا يشبه إلى حدٍّ بعيد العمارة والتجارة وغيرها، فجرّدت (أيّ السوق الفنّيّة) الأشياء من قيمتها وحوّلتها إلى سلعة ليس حسب رغبة الفنّان بل "الزبون"! وقد ظهرت العديد من الحركات الفنّيّة التي نقدت هذا المشروع الكولونياليّ الإمبرياليّ في تسليع العمل الفنّيّ كما عند "البوب آرت" و"الآرتي بوفيرا"... مرورًا بالعديد من التجارب كمجموعة الإبداع والتجريب في ثمانينيات القرن الماضي في فلسطين، بحيث تُعدّ هذه التجربة نموذجًا خلاقًا لا تزال تعيش في وجداننا، وتعيش تاريخيًّا كمرحلة ملهمة للفنّ الفلسطينيّ.

لكن كما يبدو ومن خلال متابعتي لما يحدث على الصعيد الفنّيّ فإنّي أشعر بالامتعاض الشديد لغياب حالة فنّيّة حقيقيّة توازي ما يحدث في فلسطين، منذ السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، من حرب إبادة ممنهجة.

نعم، لا يزال الفنّ الفلسطينيّ كحالة يمثّل كينونة غير مبررة ونموذجًا خجولًا لما تبدو عليه الحال.

أعتقد أنّ الفنّان في هذه المرحلة ليس مطالبًا بتغيير أسلوبه الفنّيّ، لكن على الأقلّ أن يفكّر بدور الفنّ، وأن تكون هناك حالة من الاحتجاج ضدّ الحرب والقتل وسفك الدم الفلسطينيّ. كان يجب أن نرى الشارع مليئًا بالفنّ، ويعمل على توجيه الجمهور نحو قضاياه الوطنيّة.

الفنّ ليس جمالًا، وليس فوق الطبيعة وقت الحرب، بل يجب أن يكون ملتحمًا بطرق العرض؛ والتواصل؛ والتساؤل؛ والتدخّلات... إلخ، ولأنّ الفنّ حامل قضية فإنّ ما يحدث الآن هي قضيته؛ ألمه؛ دموعه؛ شهادته؛ تصوّراته؛ وكذلك خياله الذي نحتاجه في هذه المرحلة.

أقام العديد من المعارض الفرديّة والجماعيّة في فلسطين وحول العالم، وهو من مؤسّسي "جاليري المحطّة" عام 2008 في رام الله، كما أسّس "مرسم 301" في بيت لحم عام 2013. وهو عضو في مجلس إدارة "رابطة الفنّانين الفلسطينيّين" منذ عام 2006.

عمل محاضرًا في العديد من الجامعات الفلسطينيّة. وصدرت له في أيّار/ مايو 2024، "موسوعة الفنّانين التشكيليّين الفلسطينيِّين 1863 - 1990" (الجزء الأوّل جاء في مجلّدين)، وهو من إصدارات وزارة الثقافة الفلسطينيّة برام الله.

منذ معرضه الأوّل في رام الله عام 2003، تميّز جوابرة بثقافته الفنّيّة الموسوعيّة، وهويّته المرتبطة بمكانه الجغرافيّ، وبنسيجه الاجتماعيّ والوطنيّ. وهو بمنجزه البصريّ الإبداعيّ ذو حضور خاصّ في الساحة الفنّيّة الفلسطينيّة والعربيّة، حيث يساهم ويعزّز دور الفنّ في تبنّي مفاهيم التغيير والتجديد والبناء، وفي مواجهة الاحتلال ومقاومته بالكلمة والفنون والثقافة كما السلاح.

ومع بدء حرب الإبادة الجماعيّة التي يشنّها جيش الاحتلال الصهيونيّ على قطاع غزّة، في أعقاب عمليّة "طوفان الأقصى" البطوليّة، في السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، دعا جوابرة إلى أن يكون للفنّ دور رئيسيّ في وقت الحرب، وأن ينخرط الكلّ الفلسطينيّ في فلسطين التاريخيّة وفي الشتات في أنشطة وفعاليّات فنّيّة وثقافيّة، من شأنها أن تكشف أهوال العدوان الوحشيّ المتواصل حتّى الآن على القطاع بلا هوادة، وهذا تحديدًا ما فعله هو بمشاركة مجموعة من الفنّانين الشباب في "مرسم 301"، من خلال مشروع "في صوت"، الذي يحدّثنا في هذا الحوار عن تفاصيله، وعن جديده على الصعيد الشخصيّ: مشروع "طريق من طين وطريق من إسمنت"، وكذلك عن رؤيته لدور الفنّ وقت الحرب بالفضاء العامّ.

هنا حوار معه:

(*) حدّثنا عن بداياتك في عالم الفنّ التشكيليّ؟ وكيف ساهمت نشأتك في "مخيّم العرّوب" في صقل شخصيّتك الفنّيّة وهويّتك الوطنيّة؟

يبدو أنّ إعادة النظر إلى الماضي من سياق زمنيّ مختلف قد يضفي بعدًا رومانسيًّا على هذه المرحلة، بحيث تبدو البداية وكأنّها مرتبطة بحدث ما أو قصّة ملهمة، لكن كما يبدو أنّها مرحلة بحث عن أسئلة غير واضحة بحيث كان الفنّ مسارًا طويلًا مليئًا بالتناقضات والصعوبات التي أفرزت شكلًا إبداعيًّا لاحقًا عبر الفنّ، ومن خلال عمليّة التذكّر لفترة الفتوة فإنّ الظروف والقيم الاجتماعيّة والسياسيّة كانت مختلفة جدًا، وكانت البداية في حالة تردّد بين الكتابة أو الرسم مع محاولات أخرى في المسرح وبعض النشاطات الكشفيّة أو غيرها، وكما يبدو أنّ الفنّ كان القرار أو المكان الذي وجدت نفسي فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يعيشها سكان المخيّم من أسئلة لا تنتهي حول الظروف السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، لكن ما يمكن قوله: إنّ المخيّم عادة يشبه المصنع الذي لا ينضب، ويمثّل خليّة من النشاط وبناء الذات في ظلّ الظروف الصعبة.

لم تكن دراسة الفنّ في تسعينيات القرن الماضي أمرًا دارجًا أو مألوفًا، ولم يكن هناك اهتمام من المؤسّسات الأكاديميّة باستثناء "جامعة النجاح" التي فتحت الباب لهذا الاختصاص النادر، وبعد دراستي في إحدى الجامعات الفلسطينيّة في تخصّص آخر اكتشفت أنّ هناك كلّيّة فنون، لأتّخذ قرارًا صعبًا بترك الجامعة بعد سنتين والالتحاق بكلّيّة الفنون الجميلة في "جامعة النجاح" التي فتحت لي بابًا آخر من الاكتشاف والاستقلال وتكوين شخصيّتي؛ التي كانت مزيجًا بين المغامرة وما اكتسبته من سمات خاصّة من ثقافة المخيّم. وفي هذه المرحلة كانت نقطة التحول الأساسيّة في مشواري الفنّيّ.

(*) بعد مرور أكثر من 390 يومًا على التوالي من حرب الإبادة الجماعيّة التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيونيّ في قطاع غزّة، أسألك عن أثّر هذا العدوان الهمجيّ على حياتك اليوميّة والإبداعيّة؟ وكيف عبّرت شخصيًّا عن الأحداث الجارية حاليًّا في غزّة وعلى امتداد فلسطين المحتلّة؟

ربّما أفرز هذا العام موقفًا في غاية الأهمّيّة، ودفع البعض لإعادة التأمّل فيما أنجز وما يمكن إنجازه فيما يسمّى قبل الحرب وبعد الحرب، وهي تمثّل بذلك نقلة نوعيّة في إعادة فهم دور الفنّ في السياق الإنسانيّ تحت كافة الظروف، وضرورة سؤال الفنّ ودوره في هذه المرحلة الحسّاسة التي تبنّت سياسة الإبادة بكلّ أشكالها.

منذ اليوم الأوّل من الحرب والتي استباحت كلّ شيء، فقدنا الإحساس بالذات وأصابنا العجز التامّ عن ممارسة يوميّاتنا العاديّة حتّى في أبسط الأشياء إلى درجة كنّا ننسى فيها تناول وجبة الطعام أو عدم القدرة على تناولها، لقد تعطّلت كافة الحواس وفقدنا التخيّل والتأمّل أمام المجازر المروّعة التي كانت متتالية كلّ يوم بلا توقّف، وربّما هذا وضعنا في مواجهة أمام ذاتنا، وأمام الفعل الفرديّ والجمعيّ.

ما يمكن الإشارة إليه في هذه الفترة أنّ الدور الاجتماعيّ أو الثقافة الاجتماعيّة الجمعيّة التي اعتدنا عليها في فلسطين لم تعد كما كانت، وهذا ما أشعرنا بالضعف، وبدا حجم التوتّر والتخبّط الذي يعاني منه المجتمع الفلسطينيّ عبر التدخّلات والتآمر المدروس، الذي بدأ منذ سنوات قبل الحرب، يتّضح أكثر وقت الحرب، لا قيادة ولا مؤسّسة ولا شيء يقود هذا المجتمع نحو الخلاص أو الشعور بالأمان، وقد أضاف ذلك عبئًا إضافيًّا على أفراد المجتمع في تبنّي موقف واضح أو القدرة على المساهمة في فعل شيء ما. كنّا نشعر أنفسنا فرادى في هذه المرحلة.

الشعور بالعجز كان أكثر الأفكار حضورًا، غاب الحوار والتواصل بين الناس، وتسمّرت الوجوه أمام شاشات التلفاز، وأكثر ما برز هو المشاركة المكتوبة أو المصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعيّ ممّا زاد في حجم المأزق الاجتماعيّ والإبداعيّ، ولم يعد معنى لأيّ شيء أمام كلّ ما يحدث من أبشع أشكال القتل الذي يمرّ على الإنسان فترة الحرب.

في هذه المرحلة كان المهمّ إعادة التفكير الجماعيّ، والتواصل بين فئات المجتمع ممّا دفعنا إلى تنظم لقاء مفتوح قدّمنا من خلاله سؤال "الفنّ وقت الحروب"، وكان ذلك في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والذي ساهم بشكل كبير في تفكيك هذا الجمود وتشجيع عدد كبير لإعادة التفكير حول "دور الفنّ وقت الحروب"، وما يمكن إحداثه من فرق كبير على المستويين اللحظيّ والمستقبليّ.

ربّما يكون هذا الفعل أهمّ ما برز في هذه الفترة التي أعادت لنا التوازن والإنتاج الفنّيّ وفتحت الحوار بشكلٍ أوسع بين فئات الفنّانين والمهتمّين، والتي خلقت أنشطة موازية في أكثر من مدينة فلسطينيّة، عملوا من خلالها على التفكير الجماعيّ عبر الفنّ.

في هذه المرحلة وتحت ظروف الحرب الإباديّة قمنا بتأسيس مجموعة شابة من الفنّانين، وبدأنا العمل بتنظيم ورشة حفر وطباعة على الخشب، وهي مُستلهَمة من تاريخ العمل الثوريّ السريّ عبر الثورات العديدة في العالم، والتي ارتبطت بالسياق الفلسطينيّ منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، وكذلك ثورة الجامعات في أوروبا، وسبقتها حركة "الفهود السود" في أميركا ضدّ سياسات النظام الأميركيّ والعنصريّة التي واجهها السود آنذاك.

هذه الحركة ساهمت أيضًا في العودة للعمل الفرديّ، وقد قمت بإنتاج مجموعة من الأعمال اليوميّة التي تأثّرت بيوميّات الحرب مستخدمًا مادّة الإسمنت المعالج على القماش، كإشارة إلى الفعل الاستعماريّ الذي تمثّل في هذه المادّة تاريخيًّا في فلسطين، وإعادة نسف البيوت الإسمنتيّة البسيطة والفقيرة فوق رؤوس سكّانها في غزّة.

(*) تشرف حاليًّا على مشروع "في صوت"، مع مجموعة من الفنّانين الشباب في "مرسم 301"، الذي أسّسته عام 2013 في مدينة بيت لحم. ماذا تحدّثنا عن هذا المشروع، كيف نشأت فكرته وكيف تطورّت؟

بدأ المشروع باهتمام شخصيّ بداية، وعبر التفكير حول العمل الجماعيّ ودور الفنّ والمجتمع في وقت الحرب، فعملنا على تأسيس مجموعة من الفنّانين الشباب الذين اكتسبوا مهارات وخبرات جديدة عبر تقنيّة الحفر على الخشب، والعمل على إنتاج مجموعة من الأعمال الطباعيّة اليدويّة ومن ثمّ نقلها إلى الشارع كحالة شراكة وفعل مع المجتمع المحلّيّ، وقام "مرسم 301" بتنظيم هذه الورشة على مدار ثلاثة شهور متواصلة وبشكلٍ يوميّ، وعملنا على تجميع الفنّانين والتجريب والإنتاج، ومن ثمّ الانتقال للعرض في الشوارع والأماكن العامّة.

في هذه المرحلة، وبعد أن تمّ تأسيس المجموعة (كاثرين مطر، محمد الراعي، محمد عبيد الله، منى خليل، وئام معمّر)، تمّ التواصل مع العديد من المؤسّسات ومكوّنات المجتمع المحلّيّ الذي بنى شراكات بناءً على تأسيس المجموعة مثل "مؤسّسة القطان" و"مقهى كناشة" و"جاليري السلام" وغيرهم، والذين دعموا وساندوا وشاركونا هذا الفعل ليرى النور ويتّسع أكثر فأكثر. وفي هذا الوقت من الورشة، والتي تُعدُّ مبادرة ذاتيّة؛ قام الشباب بنشر أعمالهم في مواقع عديدة منها قرية بتير (جنوبيّ مدينة القدس المحتلّة)، وفي شوارع مدينة بيت لحم، وأمام حاجز الاحتلال الفاصل بين القدس وبيت لحم، وفي مواقع عديدة في مدينة رام الله، علمًا بأنّ هذه الأعمال التي تمّ نشرها هي نسخ أصليّة ومنتجة بطريقة الطباعة اليدويّة. وبعد شهر ونصف الشهر من العمل تمّ تنظيم يوم مفتوح للمجتمع المحلّيّ وعرض الأعمال وبيعها بأسعار زهيدة، لدعم واستكمال هذا المشروع ليتمّ تنظيم المرحلة الثانية منه، وإطلاق المعرض الأوّل للمجموعة في قاعة "مرسم 301" في بيت لحم في الشهر الماضي، وذلك بعد تأجيل المعرض أكثر من مرّة بسبب الوضع الأمنيّ والسياسيّ، علمًا بأنّ هذا المعرض سيستمرّ في عدّة مناطق ومدن فلسطينيّة مستقبلًا.

هذه التجربة تُعدُّ من أكثر التجارب جدوى في وقت الحرب، عبر تأسيسها واستمرارها في ظلّ التحدّيات والصعوبات السياسيّة والأمنيّة وحالة التردّي الاقتصاديّ، وقدرتها على النجاة تحت كافة الظروف، وكذلك قدرتها على الاستمرار وبنفاد ذاتها بعيدًا عن سياسات المؤسّسات الأهليّة التي يقف دورها على التدريب أحيانًا بدون مراعاةٍ للبعد الفكريّ والنفسيّ للفنّانين الشباب.

هذه المجموعة ليست إلّا باكورةً لإنشاء مجموعات أخرى في حقول مختلفة لاحقًا، مع مراعاة الحرّيّة المطلقة للمجموعة على الصعيد الشخصيّ والفكريّ والفنّيّ، وعدم إلزامها بأيّ توجّهات أو شروط، بل سنعمل طوال الوقت على دعمها وتشجيعها لتكون نموذجًا مشجعًا لفئات أخرى في فلسطين عبر العمل الجماعيّ التشاركيّ المستقلّ.

(*) نُظّمت في إطار مشروع "في صوت" سلسلة من الورشات الفنّيّة في الحفر والطباعة لمجموعة من الفنّانين الشباب لإنتاج أعمال فنّيّة، وتمّ نشرها في مواقع مختلفة من مدن وقرى ومخيّمات في الضفّة الغربيّة كما ذكرت لنا. من أين استلهمت الفكرة، وما هي رمزيّتها ودلالاتها؟

يروىَ عن "حركة الفهود السود" في الولايات المتّحدة في ستينيات القرن العشرين، أنها قامت على استلهام الروح الثوريّة التحرّريّة عبر مسار طويل من التوعية والنضال المستمرّ إلى أن وصلت للكفاح المسلّح، وفي هذه الفترة انضمّ إليهم الفنّان إيموري دوغلاس، الذي عمل على رسم العديد من الأعمال الثوريّة ونشرها على الجدران في الأماكن العامّة وعبر جريدة "الفهود السود"، في الوقت الذي كان يعاني فيه السود من صعوبة الكتابة والقراءة، فكان الفنّ نموذجًا للفكر التحرّريّ النضاليّ، وساهم بشكل كبير في استقطاب الجمهور وتغيير مواقفهم بل والتعبير عنها.

في بداية العدوان على قطاع غزّة، وبعد خروجنا للشارع ومحاولة الحديث مع الناس، واجهتنا صعوبة في التواصل بسبب الوضع الأمنيّ وتردّد الناس وخوفهم وعدم ثقتهم بأحد، بسبب انتشار العملاء وعناصر المخابرات، ممّا جعلنا نفكر بطريقة أخرى للتواصل فكان "الملصق" الذي شهد دورًا رياديًّا في صناعة الأمم أحيانًا، كما حدث مع السود في أميركا، أو في السياق التحرّريّ الفلسطينيّ، وانتشار فنّ الملصق اليدويّ في العالم، وتميّزه بالتعبير المباشر الذي يحمل فكرًا تراكميًّا للفنّان. وبما أنّ الفنّ الفلسطينيّ لم يتحرك كما يجب وقت الحرب كان لزامًا علينا أن نأخذ موقفًا فنّيًّا واضحًا يعكس موقفنا السياسيّ والاجتماعيّ والفنّيّ عبر هذا الأسلوب الذي امتاز بتكثيف العمل، ومن ثمّ الاتّفاق المشترك على الإنتاج والنقاش حول الأعمال الفنّيّة قبل نشرها أو طباعتها، ممّا شكّل عملًا جماعيًّا خلاقًا ساهم في تطوير التجربة من ناحية، ومن الناحية الأخرى مثّل موقفًا موحدًا من العمل لدى جميع المشاركين، وهذا عادة لا يحدث؛ أقصد أن يكون هناك اتّفاق جماعيّ على عمل ما، لكنّه حصل في حالتنا بما يعني أنّ العمل ليس ملكًا للفنّان فقط، بل هو ملك المجموعة ويعبّر عن رؤيتهم وموقفهم ويناقش هذه الحساسيّة بينه وبين المجتمع.

(*) كيف يتلقّى ويتفاعل الجمهور الفلسطينيّ مع مشروعكم "في صوت"؟ وما الذي تطمحون إليه من خلال هذا العمل الفنّيّ التفاعليّ؟

التوجّه لدى المجموعة تبنّى ومنذ البداية العمل في الشارع ونحو الشارع، وأن لا يكون مرهونًا لفئة ما أو للنخبة، ولا يبحث عن المجد الشخصيّ بقدر بحثه عن المجد الفلسطينيّ بشكلٍ عامّ، ممّا ساهم في التخلّص من النرجسيّة والتفكير الفرديّ لدينا ومن ثمّ اعتماد العمل التشاركيّ بالفكرة والتنفيذ والعرض، وحتّى المردود الماليّ الذي يساعدنا في استمراريّة المشروع.

وبالرغم من إيماننا العميق بدور المجتمع وأهمّيّته وحضوره إلّا أنّنا فوجئنا في الوقت نفسه بتفاعل الجمهور مع المكان ومع المشروع، وبحكم وجود مكاننا في السوق وبين المحلات التجاريّة فقد ساهم ذلك في التفاعل بين الفكرة والجمهور...، وفتحنا أبوابنا للجمهور بدون تحديد وقت معين، وصار الناس يدخلون في أيّ وقت لمشاهدة المعروضات ورؤية كيف نعمل بالورشة، ومع الأيّام ازداد تفاعل الناس وكثر النقاش مع الفنّانين الذين راحوا يشرحون لهم أبعاد الفكرة وما يقوموا به من خطوات... بل والمشاركة أحيانًا.

كانت المفاجأة في اليوم المفتوح؛ عدد الناس ونوعيّتهم وأعمارهم، حيث ساهموا في اقتناء بعض الأعمال الفنّيّة التي أنتجها الفنّانون في الورشة، ممّا شجعنا على الاستمرار وتنظيم أوّل معرض بعد ثلاثة شهور من العمل، وفي الأثناء اكتشفنا مرّة أخرى تفاعل الجمهور مع الفكرة وقربها إليهم من النواحي الفنّيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وهي بذلك تشكّل حلقة وصل بين الفنّ والمجتمع.

(*) منذ عام 2020 وأنت تعمل على مشروعك الفنّيّ "طريق من طين وطريق من إسمنت"؛ ورغم مرور حوالي أربع سنوات لم تكمله حتّى الآن، ما يدعوني لسؤالك عن أسباب تأخّر إنجازه؟ ومتى سيرى النور؟

مشروع "طريق من طين وطريق من إسمنت" هو تأكيد على أنّ رحلتي مستمرّة وطويلة في التجريب والاستكشاف، بل إنّها الأكثر جدوى ربّما عبر هذا المسار البحثيّ الذي توّج بالإسمنت، واستطاع أن يختزل تاريخيّ الشخصيّ، وتاريخ عائلتي ومجتمعي في المخيّم ومن ثمّ فلسطين.

مشروع "طريق من طين وطريق من إسمنت" ليس معرضًا، وإنّما رؤية بحثيّة حول التغيّرات المعماريّة التي حدثت في فلسطين منذ ثلاثينيات القرن الماضي مرورًا بالاحتلال الاستعماريّ الإحلاليّ، ويتتبّع الآثار التي حصلت في الهويّة المعماريّة الفلسطينيّة ليست كحالة طبيعيّة، وإنّما متدثّرة بالارتداد الاستعماريّ المعماريّ خاصّة في نموذج المخيّم كشكل طارئ ولا ينتمي لشكل أو هويّة معماريّة بقدر ما يمثّل دلالات سياسيّة وتاريخيّة لأصحاب الأرض والمكان.

ويُعدّ هذا المشروع نتيجة لمراحل طويلة من البحث في الهويّة الذاتيّة؛ المكان والذاكرة، وقد استخدمت فيه العديد من التقنيّات التي تمّ استخدامها سابقًا في أعمال أخرى ولا وقت لبدايته أو نهايته، بل يمرّ في مرحلة الإعداد الذاتيّ عبر مراقبة الأعمال وفحصها مع الظروف المناخيّة والطبيعيّة والعمل المستمرّ للوصول لأفضل النتائج الممكنة، بحيث يكون العرض مستقبلّا قد اكتفى بذاته عبر البحث والاستعداد للانطلاق.

(*) حدّثنا أكثر عن فكرة المشروع، ولماذا قرّرت هذه المرّة أن تكون مادّتك الخام الإسمنت، التي يرى مختصّون أنّها مادّة من الصعب التعامل معها فنّيًّا؟

يرتبط المشروع بالعديد من الأحداث والمتغيّرات إن كان على الصعيد الشخصيّ أو الهويّاتيّ العامّ، من جهة الهويّة المعماريّة وتأثّرها أو خضوعها للبعد الاستعماريّ بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وذلك تبعًا للتضييقات والظروف السياسيّة عبر سياسات الهدم والتدمير للبيوت الفلسطينيّة بحجج واهية وعديدة أو من خلال الدوافع التي يلجأ إليها الفلسطينيّون للبناء غير المنظّم بسبب قوانين منع البناء ومنح التصاريح اللازمة، أو عبر تدخّلات الرأسماليّة العشوائيّة للمهندسين ومتعهدي البناء الذين غزوا المناطق بالصناديق الإسمنتيّة وتدمير الهويّة المكانيّة للأرض من حجارة وشجر وغيرها، وعدم مواكبة هذه الحداثة مع البيئة التي تذكرنا غالبًا بالمستوطنات وجدار الفصل العنصريّ والحواجز ومعسكرات الجيش والسجون وغيرها، بحيث يمثّل هذا اللون بشاعة وقبحا مرتبطين بالذاكرة بما فرضه المحتلّ على المكان.

من جهة أخرى، يمثّل مشروع "طريق من طين وطريق من إسمنت" تعبيرًا عن فئة العمال الذين تتشقّق أياديهم وأقدامهم من هذه المادّة الشرسة، والتي تبنى في ظروف غاية في القسوة إن كان في فصل الشتاء أو في الصيف، إضافة إلى المخاطر التي يتعرّض لها العمال بدون أدنى حقّ لهم في التأمين الصحّيّ وغير ذلك، وهو بذلك يسلّط الضوء على مساحة شاسعة من الأفكار والتوجّهات المختلطة بين العامّ والخاصّ.

ولكن كما بدا واضحًا فإنّ أكثر الظروف تحدّيًّا كانت في المادّة نفسها، والقدرة على تطويع مادّة الإسمنت، التي امتازت بالصلابة والثقل، لأن تتحوّل إلى مادّة خفيفة الوزن، لينة قابلة للطي وحملها باليد مهما كان حجمها، عبر الرسم بها على القماش واعتبارها بديلًا عن الألوان الجاهزة مثل "الأكريليك" والزيت.

في الوقت نفسه، تمثّل هذه المادّة القوّة الاستعماريّة في مواجهة الخيط والإبرة حيث يُعدّ الإسمنت الوجه البشع للاستعمال والرأسمال الذي غزا العالم، وما يمثّله من قوّة تقنيّة في المادّة أصبح ضعيفًا أمام الإبرة والخيط التي ترمز إلى ثقافة الفلسطينيّ صاحب الأرض، المرتبط بالمكان والخيط والتطريز كما ثقافة السكان الأصليّين في أيّ مكان حول العالم، وإنّ الأصل وأصحاب المكان ومهما غزتهم الثقافات الغريبة عن بيئتهم فإنّهم قادرون على النجاة مهما كانت التضحيات.

(*) إلى أيّ درجة تشعر أنّ الفنون ممكنة وفعّالة في إحداث تغيير في المفاهيم لدى الجمهور، وكيف ذلك؟

بناءً على تجربة "في صوت" التي لم تكن الأولى من نوعها على الصعيد التجريبيّ بين الفنّ والمجتمع، أثبت الفنّ فعاليّته مع الجمهور وقدرته على التأثير الكبير على دعوة الناس للنقاش والحديث والتعبير، بل ودعوة أبنائهم أحيانًا للالتحاق بهذا المشروع، ممّا يعني جدواه وقيمته وأهمّيّته خاصّة في مثل هذه الظروف الاستثنائيّة، ومن خلال مشاريع سابقة مشابهة يتبيّن أنّ الفنّان كلّما كان أكثر اقترابًا والتصاقًا بالجمهور وعبّر عن قضاياهم ومشاكلهم، وناقش أفكارهم وأحلامهم، كان ذلك أكثر جدوى بإيمانهم في هذا المشروع وقدرتهم على التفكير فيه، وعدم اعتباره مسألة خاصّة تهمّ الفنّانين أو الموهوبين فقط، بل هي دعوة للحوار والنقاش واستلهام العديد من القضايا عبر هذه المساحة التي تتيح للجميع المشاركة والتعبير، وكما يبدو إنّ صدق الفنّ وأسئلته تعمل دائمًا على الاستمرار والديمومة والتأثير.

لا فنّ بلا جمهور، وبالتالي سؤالنا الحيويّ في هذه المرحلة لمن نصنع الفنّ ولماذا؟

وهذه دعوة لإعادة التفكير حول الفنّ والمجتمع، وأن يعاد بناء الطبقة الوسطى التي مثّلت دائمًا خطّ الأمان الفكريّ والثقافيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ للشعوب، ووقوفها جنبًا إلى جنب مع الفلاحين والعمال وكلّ الذين صنعوا المجتمعات، وصنعوا مجد الأمم.

(*) سؤالي الأخير، كيف تقيّم الحركة الفنّيّة التشكيليّة في فلسطين اليوم؟ ومن بعد هل يُمكننا الحديث عن تيّار في التشكيل الفلسطينيّ بدأت تظهر ملامحه بعد السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023؟

لا شكّ في أنّ الحرب لا تصنع الفنّ بشكل مباشر، ولا يمكن الحديث عمّا تحدثه الظروف الصعبة على شكل الفنّ، لكن حينما يتعلّق الموضوع بالهويّة والإبادة يصبح الفنّ أكثر ضرورة وإلحاحًا على التفكير والتغيير، بحيث يُعدّ دور الفنّان هامّ جدًا في هذه المواجهة، وفي كلّ مرحلة من مراحل هذا الصراع المتواصل مع المحتلّ. لذلك يصبح الفنّان ملزمًا بشكل أو بآخر بالتفكير المنطقيّ والمنهجيّ بعيدًا عن الذاتيّة والنرجسيّة أو استغلال ظروف الضحايا من أجل مصلحته. وقد أثبتت ظروف الحرب قدرتها على خلق تحوّلات مباشرة وسريعة - كما شاهدنا بعد الحربين العالميّتين الأولى والثانية-، وبالتالي على ضرورة أن تكون المسؤوليّة جامعة للأدوار، وكنّا قد وجدنا مثالنا الحيّ في الثورة الفلسطينيّة وعلاقة الفنّ بالتعبئة والتوعية والحفاظ على الهويّة، وهنا لا أطالب أن يعود الفنّانون إلى التراث أو الشكل الكلاسيكيّ في أعمالهم، لكنّهم مطالبون أكثر بأن يكونوا صادقين وحقيقيّين أمام هذه الإبادة التي لم تدع مجالًا للشكّ في أنّ الكل مستهدف باختلاف أفكاره ومرجعيّاته. وهم مطالبون أيضًا بإعادة التفكير أكثر بمواضيعهم وأعمالهم وجمهورهم.

شخصيًّا، أجد أنّ السوق الفنّيّة والبحث عن فكرة بيع الأعمال الفنّيّة ساهمت بخلق مسافة بين الواقع والفنّ، بحيث لم يساهم ذلك في عملية التطوير بقدر ما عكس نظامًا رأسماليًّا يشبه إلى حدٍّ بعيد العمارة والتجارة وغيرها، فجرّدت (أيّ السوق الفنّيّة) الأشياء من قيمتها وحوّلتها إلى سلعة ليس حسب رغبة الفنّان بل "الزبون"! وقد ظهرت العديد من الحركات الفنّيّة التي نقدت هذا المشروع الكولونياليّ الإمبرياليّ في تسليع العمل الفنّيّ كما عند "البوب آرت" و"الآرتي بوفيرا"... مرورًا بالعديد من التجارب كمجموعة الإبداع والتجريب في ثمانينيات القرن الماضي في فلسطين، بحيث تُعدّ هذه التجربة نموذجًا خلاقًا لا تزال تعيش في وجداننا، وتعيش تاريخيًّا كمرحلة ملهمة للفنّ الفلسطينيّ.

لكن كما يبدو ومن خلال متابعتي لما يحدث على الصعيد الفنّيّ فإنّي أشعر بالامتعاض الشديد لغياب حالة فنّيّة حقيقيّة توازي ما يحدث في فلسطين، منذ السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، من حرب إبادة ممنهجة.

نعم، لا يزال الفنّ الفلسطينيّ كحالة يمثّل كينونة غير مبررة ونموذجًا خجولًا لما تبدو عليه الحال.

أعتقد أنّ الفنّان في هذه المرحلة ليس مطالبًا بتغيير أسلوبه الفنّيّ، لكن على الأقلّ أن يفكّر بدور الفنّ، وأن تكون هناك حالة من الاحتجاج ضدّ الحرب والقتل وسفك الدم الفلسطينيّ. كان يجب أن نرى الشارع مليئًا بالفنّ، ويعمل على توجيه الجمهور نحو قضاياه الوطنيّة.

الفنّ ليس جمالًا، وليس فوق الطبيعة وقت الحرب، بل يجب أن يكون ملتحمًا بطرق العرض؛ والتواصل؛ والتساؤل؛ والتدخّلات... إلخ، ولأنّ الفنّ حامل قضية فإنّ ما يحدث الآن هي قضيته؛ ألمه؛ دموعه؛ شهادته؛ تصوّراته؛ وكذلك خياله الذي نحتاجه في هذه المرحلة.