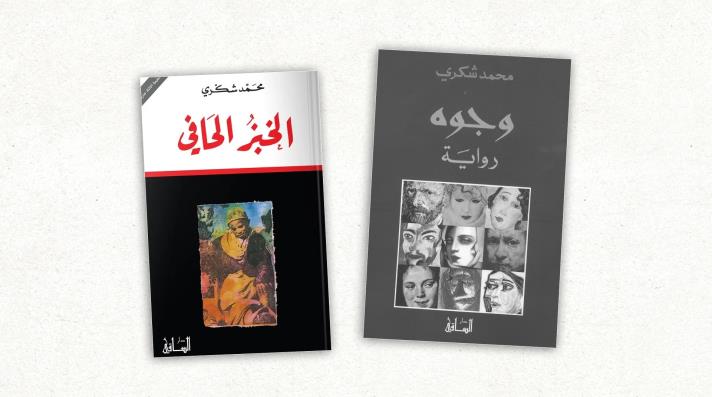

يبقى الكاتب الرّاحل محمد شكري من بين الكتّاب المغاربة والعرب وغيرهم، ممّن يصعب نسيانهم أو تناسيهم، ليس فقط لما خلّفه شكري من كتابات ونصوص أثارت من حولها الكثير من الجدل وردود الفعل، وعلى رأسها الجزء الأوّل من سيرته الذّاتية "الخبز الحافي"، جرّاء ما حظي به هذا النّص من تلقّيات واسعة وما أثاره من تنوّع في أشكال التّلقي المختلفة، في هذا المشهد النّقدي أو ذاك؛ إذ يعتبر نصّ "الخبز الحافي"، في هذا المستوى، من بين السّير الذّاتية العربية التي كتبت سيرة انكتابها وترجمتها وتلقّيها وذيوعها، ليس فقط من منطلق ما أثير حول كتابتها وترجمتها ونشرها وشهرتها ومنعها من حكايات وكتابات موازية، هنا وهناك، ولكن أيضًا بالنّظر لاستثنائية حياة شكري، في بساطتها وشطارتها واستثنائيتها وخصوصيتها...

وتحلّ في شهر تشرين الثّاني/ نوفمبر من كلّ سنة، ذكرى رحيل هذا الكاتب المغربي (توفي في 15 نوفمبر/ تشرين الثّاني 2003) وقد فاته أن يكون ملاكًا، كما قال، هو الذي تمكّن على مدى عقود زمنية من أن يملأ الدّنيا وأن تشغل سيرته النّاس، هؤلاء الذين لا زالوا، فرادى وجماعات، يخصّصون حيّزًا من زمن مرورهم بطنجة لزيارة أحد الأمكنة التي كان يرتادها شكري، وتحديدًا زيارة تلك الحانة/ المطعم الذي كان شكري يتردّد عليه. أمّا البيت الذي كان شكري يقيم فيه، فللأسف الشّديد تعرّض لغزوة من ذوي القربى، فضاع في غمرة أطماع صغيرة، وكان بيت الرّاحل لو تدخّلت النّوايا الحسنة، بما يستوجبه الأمر من تفاهم وحزم، لتحوّل اليوم إلى مزار سياحي لعشّاق شكري وقرّائه والمعجبين والمهتمّين بإبداعاته، من عديد من الجغرافيات العربية والغربية، مزار كان سينتفع منه ذوو القربى أنفسهم بشكل أكثر مردودية من لجوئهم إلى تفويت كلّ شيء للغرباء، فضاع البيت الذي آوى صاحب الخبز الحافي وحكاياته وكتاباته ومغامراته ومسامراته وتفاصيله وزوّاره وضيوفه لفترة زمنية طويلة، وهو المصير نفسه الذي طاول، للأسف الشّديد، بيت الكاتب المغربي الرّاحل محمد زفزاف، وغيرهما من بيوتات كتّابنا المغاربة، ممّن رحلوا عن عالمنا ففاتهم أن يصيروا ملائكة وتصير بيوتاتهم مزارات.

وموازاةً مع كلّ ما قدّمه محمد شكري لمدينة طنجة، من اهتمام خاصّ بها وتمثّل لها في كتاباته وحواراته ورسائله، بمثل اهتمام كتّاب وفنّانين عالميين بالمدينة قبل محمد شكري، توالت الكتابات الرّوائية تحديدًا لكتّاب مغاربة وعرب وأجانب عن مدينة طنجة، في محطّاتها التّاريخية والدّولية والطّبوغرافية والاجتماعية والثّقافية المختلفة، فأثارت طنجة شهية كلّ من مرّ بها أو أقام فيها فأعجب بها، فاستوحوها في بعض أعمالهم الرّوائية والفنّية. ومن بين آخر الرّوايات الصّادرة مؤخّرًا عن مدينة طنجة، رواية "وجوه طنجة... رحلة البحث عن الموريسكيين"، للرّوائي المصري صبحي موسى (دائرة الثّقافة بالشّارقة، أيلول/ سبتمبر 2024)، وتشكّل هذه الرّواية الجزء الثّاني لرواية سابقة للرّوائي نفسه، صدرت بعنوان "الموريسكي الأخير"، عام 2015 عن الدّار المصرية اللّبنانية بالقاهرة.

لذا، فمن شأن المتأمّل في سؤال العلاقة بين الرّواية (والسّير ذاتية) والمدينة في الأدب المغربي الحديث، أن تبهره أهمّية هذا السّؤال، في ارتباط هذين الجنسين الأدبيين تحديدًا بمدينة استثنائية مثل طنجة، كما هي الحال بالنّسبة لمدينة الإسكندرية في الرّواية المصرية وفي غيرها من النّصوص العربية والعالمية العديدة، وأقتصر هنا على هاتين المدينتين البحريتين، لما لهما من تشابه في العمق التّاريخي والكوسموبوليتي وفي النّسيج الأسطوري والرّمزي، ولما تفرضانه معًا من سحر وغواية وجاذبية على المبدعين من مختلف الأقطار والمشارب.

فحتّى الكاتب محمد برادة، الذي افتتن بدرجة أكبر بمدن فاس والرّباط والقاهرة وباريس في رواياته "لعبة النّسيان" و"الضّوء الهارب" و"مثل صيف لن يتكرّر" و"امرأة النّسيان"، وغيرها، يبدو أنّ مدينة طنجة قد استهوته بدورها، ربّما بنفس مستوى المدن الأخرى، كما استهوت شخوصه أيضًا، خلافًا لمدينة مرّاكش. فطنجة كما تشخّصها رواية "الضّوء الهارب" تبدو مدينة للتّنوّع والانفتاح والفنّ والحبّ والذّكريات، ومدينة ألفت، كما جاء في "دفتر العيشوني" في الرّواية، تعدّد العشّاق ونجوم التّاريخ، في حين تبدو مرّاكش، مثلًا، فضاءً منغلقًا وروتينيًا، بمثل مدينة الرّباط، التي يقول عنها السّارد في رواية "امرأة النّسيان": "بدت لي المدينة متثائبة، متدثّرة بشمس متأجّجة أكثر من المألوف. مظاهر التّباين تزداد ما بين الأحياء الشّعبية وأحياء الإقامات الفخمة التي تراكم علامات البذخ..." (8). وتبدو مدينة الرّباط في رواية "لعبة النّسيان" - بخلاف مدينة فاس-: "مدينة مفتوحة بدون أسرار أو مفاجآت (...) سيظلّ خياله (أي الهادي) مشدودًا أمدًا طويلًا إلى حركة اللّيل بفاس، وإلى أصدقاء الطّفولة المتواطئين معه" (9).

هكذا، يبدو أنّ أيّ حديث عن مدينة طنجة، كفضاء روائي، يبقى حديثًا عن مدينة "هلامية" بصور ومنظورات متعدّدة، وبأوضاع عديدة ومختلفة: المدينة الواقعية- المدينة العجائبية- المدينة الأسطورية- المدينة السّاحرة- المدينة الدّولية- مدينة الفنّ- المدينة الحلم- المدينة المتاهة- المدينة العاهرة، كما يصفها محمد شكري في رواية "السّوق الدّاخلي"، وغيرها من الأوصاف التي ارتبطت بمدينة طنجة، والتي يمكن استقاء مزيد منها من مجموعة من النّصوص الرّوائية الأخرى التي استوحت هذه المدينة، وهو الأمر، ربّما، الذي جعل الاهتمام بمدينة طنجة، على مستوى الرّواية والسّيرة الذّاتية، يبدو اهتمامًا مكثّفًا وموسّعًا، على اعتبار أنّها الفضاء الذي تمثّلته مجموعة من النّصوص الرّوائية والسّير ذاتية، المغربية والعربية والأجنبية، بمنظورات مختلفة وغير متكافئة، ويكفي أن نشير إلى النّصوص التّالية، ومعظمها صدر باللّغة العربية، فضلًا عن روايات مغربية أخرى كتبت باللّغتين الفرنسية والإنكليزية، من قبيل: "السّوق الدّاخلي"- "زمن الأخطاء"- "وجوه" لمحمد شكري- "مغارات" لمحمد عزّ الدّين التّازي- "فراق في طنجة" لعبد الحي المودن- "بحر الظّلمات" لمحمد الدّغمومي- "الضّوء الهارب" لمحمد برادة- "أبو حيّان في طنجة" لبهاء الدّين الطّود- "يوم صامت في طنجة" للطّاهر بن جلّون- "بؤساء طنجة" ليوسف بن العيساوي- "الذّبابة البيضاء" لعبد الإله الحمدوشي- "كافكا في طنجة" و"ليل طنجة... الرّواية الأخيرة" لمحمد سعيد احجيوج- "معجم طنجة" لمحمود عبد الغني- "شيخ الخمّارين: الرّوبيو" لأسامة العوامي التّيوى- "وداعًا طنجة" لسلمى المومني- "سي يوسف" لأنور مجيد، وغيرها من النّصوص المغربية والعربية والأجنبية التي تفاعلت مع هذه المدينة المختلفة، بدرجات متفاوتة ومتداخلة أحيانًا مع مدن مغربية ومشرقية وغربية أخرى، فضلًا عن "نصوص روائية" أملاها رواتها على الكاتب الأميركي بول بولز، من بينهم محمد لمرابط وإدريس بن حامد الشّرادي...

فيما لجأت مجموعة أخرى من النّصوص لكتّاب عرب وعالميين، إلى استيحاء مدينة طنجة في نصوصهم الرّوائية، نذكر من بينها: "دعه يسقط" و"مذكّرة مترحّل" للكاتب الأميركي بول بولز، هذا الذي أغرته مدينة طنجة "بألوانها وأصواتها وطقسها"، فاختارها مكانًا للإقامة فيها إلى أن توفي بها، ورواية "حي اللّصوص"، للرّوائي الفرنسي ماتياس إينا، ورواية "رجل طنجة" البوليسية للرّوائي الفرنسي جيل غوتييه، ورواية "طنجرينا" للكاتب الإسباني خابيير بالينثويلا (ترجمها من الإسبانية إلى العربية الكاتب المغربي محمّد العربي غجو)، وغيرهم من الرّوائيين الأجانب، الذين زاروا في طنجة أو أقاموا فيها، فألهمتهم المدينة واستوحوا أحياءها وفضاءاتها في نصوصهم الرّوائية وغيرها، يوجد من بينهم مجموعة من الكتّاب، ممّن حاورهم الكاتب المغربي المقيم بغرناطة عبد الخالق النّجمي، في كتابه "محادثات سرّية حول طنجة". وبذلك، ارتبطت طنجة بالتّاريخ الذّاتي والثّقافي والنّفسي والوجداني لكتّاب وفنّانين عالميين، استوحوها في أعمالهم الأدبية والفنّية.

ومن بين أهمّ هؤلاء الكتّاب الذين ارتبطوا بمدينة طنجة، زيارةً وإقامةً ومغامراتٍ وحكيًا وكتابةً، الكاتب محمد شكري الذي يفضّل أن يصنّف نفسه كـ "كاتب طنجاوي"، كما في قوله: "أريد أن أبقى في الذّاكرة بصفتي كاتب التّاريخ المتحوّل لهذه المدينة ومؤرّخ مباءاتها اللّيلية"، في الوقت الذي يصفه فيه كتّاب آخرون، كان أوّلهم الكاتب المغربي محمد زفزاف، بـ "الكاتب العالمي"، بالنّظر لكون شكري أضحى أهمّ روائي مغربي وعربي، ترجمت سيرته الذّاتية الشّهيرة "الخبز الحافي"، على فترات، إلى عديد من اللّغات العالمية، فاقت اليوم أربعين لغة، وبسبب تلك التّرجمات كذلك ذاعت شهرة شكري في عديد من أقطار العالم...

يكتب محمد شكري عن مدينة طنجة، من منطلق امتلاكه لخبرة دقيقة ومعرفة واسعة وقدرة خاصّة على إدراك واقع المدينة كما يتبدّل من حوله، منذ حلوله بها هاربًا بمعيّة عائلته من أزمة الجوع وقتئذٍ بمنطقة الرّيف مسقط رأسه، بما هو واقع مدينة متحوّلة في الزّمن وفي التّاريخ وفي الطّبوغرافيا وفي السّلوكيات، وأيضًا من منطلق القلق الكبير الذي يلازم الكاتب على مصير هذه المدينة، وقد بدت له مدينة فاقدة لحياتها ولحركيتها التّاريخية ولوهجها الدّولي السّابق.

فطنجة في بعض نصوص شكري، وخصوصًا في روايته "السّوق الدّاخلي"، وفي نصّيه السّير ذاتيين "زمن الأخطاء" و"وجوه"، كما في أحاديثه الصّحافية ومذكّراته عن بول بولز وجان جينيه وتينيسي وليامز، تبدو مدينة فاقدة لجوهرها التّاريخي والاجتماعي والثّقافي الذي كان لها في السّابق: "مدينة الذّكريات القديمة: هونغ كونغ شمال أفريقيا. هذا ما كانوا يقولونه عنها أيّام عزّها" (السّوق الدّاخلي، ص87).

وفي رواية شكري "السّوق الدّاخلي"، تبدو علاقة الذّات بمدينة طنجة علاقة متقلّبة، مطبوعة بالنّفور من المدينة والحسرة عليها... ويكفي أن نجتزئ بعض الإحالات النّصية المجسّدة لتلك المسافة التي أضحت قائمة بين السّارد (الكاتب الضّمني) والمدينة، والتي تظهر مطبوعة بالاستياء تارةً وبالارتياح تارةً أخرى: "لا مكان لي في هذه المدينة... لا أستطيع أن أمتلك شيئًا فيها" (ص5)، ويقول السّارد عن طنجة في سياق آخر: "العيش فيها أخذ يبدو لي شبيهًا بأمل العيش في كوكب أزرق" (ص70)، "زحام المدينة أعدمني"، "رغم المزعجات التي تحدث لي في هذه المدينة، فإنّي بدأت أحبّها مثلما أحبّ امرأة تخون محبّها ثمّ تعود إليه تائبة" (ص68).

فبصدور رواية "السّوق الدّاخلي"، وما تلاها من نصوص أخرى للكاتب، بدا جليًّا أنّ مدينة طنجة قد شغلت اهتمام شكري الإبداعي بشكل لافت، وخصوصًا بعد أن فقدت هذه المدينة وضعها السّابق، الدّولي، فأصبحت مرتعًا مفتوحًا على الهجرة والبطالة والتّهريب والمخدّرات والعبث والتّشويه.

ويواصل محمد شكري في الجزأين الثّاني والثّالث من سيرته الذّاتية ("زمن الأخطاء" و"وجوه") لملمة جوانب من سيرة مدينة طنجة، وقد تلبّسه هذا الفضاء فسكنه وأغراه فأعاد صنعه، كما قال عنه محمد برادة في مقدّمته لـ "زمن الأخطاء" (ص11). يسترسل الحكي في "زمن الأخطاء" عن مدينة طنجة وعن فتنتها وعراقتها والعهر الفاحش الذي قبّح أجمل ما فيها، موازاةً مع الحديث عن اشتداد الحنين إليها لحظة مغادرتها: "اشتياقي إلى لعينتي طنجة يحزنني. لها عندي طعم خاصّ حتّى في أحقر ظروفي فيها. لا أكاد أغادرها سئمًا منها حتّى يؤثّرني حنين جنوني بها..." (ص47-48)، بمعنى أنّ صورة طنجة في هذا الجزء تشكّل امتدادًا للصّورة ذاتها في "السّوق الدّاخلي"، وهو ما يعني، كذلك، أنّ مدينة طنجة، بالنّسبة للسّارد/ الكاتب الضّمني، تبقى ذات ملمحين جدليين واقعيين يجعلان السّارد في لحظة تكيّف جميلة مع المدينة، لكونها في نهاية الأمر هي قدره.

أمّا في "وجوه"، فيبدو ليل مدينة طنجة مترهّلًا، قبيحًا ووحشيًّا. نقرأ في هذا الجزء الثّالث حديثًا مستفيضًا عن مصير هذه المدينة بعد النّكسات السّياحية التي توالت عليها منذ حرب 67 حتّى حرب الخليج، وحديثًا عن الوضع السّياسي للمدينة أيّام حكم الجمهوريين في إسبانيا، حيث امتدّ إليها الرّعب الفاشستي الذي كان يلجأ بين فترة وأخرى إلى تصفية حسابات خارج المدينة وفي دروبها اللّيلية (ص58). يكتب شكري كذلك عن المواخير الدّولية لهذه المدينة، وهي التي كانت تشكّل فردوسًا للإسبان إذا ما قورنت مع إسبانيا فرانكو (ص72)، وذلك بمثل حديثه عن بواليع البؤس التي فاضت على الأحياء الشّعبية: "غادرته وفكّرت في أنّ طنجة أصبحت اليوم توحي بالانتحار لمن لا يستطيع مغادرتها. لقد ضاع فيها كلّ ما هو أسطوري جميل" (ص103).

إذا كانت مدينة طنجة في هذه النّصوص الثّلاثة تؤسّس لنفسها صورًا وأشكالًا عديدة من الامتداد من نصّ لآخر، ومن فضاء "روائي" في "السّوق الدّاخلي" إلى فضاء سير ذاتي في "زمن الأخطاء" و"وجوه"، فإنّ محمد شكري، وهو يؤرّخ لمساراته الذّاتية، حتّى على مستوى الرّواية، إنّما يكتب في الآن ذاته سيرة ومصير مدينة متحوّلة، عبر توسّله بالذّاكرة والمشاهدة والمعايشة وبفتنة الكتابة، محاولًا عبر ذلك كلّه استكناه الجغرافيا السّرية والتّحتية للمدينة، كما عبّر عن ذلك صبري حافظ في قراءته لنصّ "زمن الأخطاء"، وكذا سبر أغوارها وإدراك تحوّل مشاعر الذّات تجاهها، بالنّظر إلى كونها مشاعر إحباط وهروب من المدينة التي نحسّها نحن، في تلك النّصوص، وقد أُفرغت من محتواها التّاريخي والأسطوري والاجتماعي والثّقافي، بعد أن فقدت صوتها وهويّتها وبُعدها الدّولي الذي كان لها: "الحياة ما زالت تدبّ في المدينة، لكنّ مجدها الذّهبي ضاع. طنجة غادرتها ثروتها الذّهبية لكنّ روحها باقية (..) لا أحد يتساءل كيف يمكن إنقاذها (...) أسطورتها أقوى من تاريخها. امتيازها أنّها لم تفقد كلّ روحها رغم صدام الحضارات فيها (...) أسطروها بدون مهارة فميّعوا ما تبقّى لها من صلابة عراقتها" (وجوه، ص67).

هكذا، إذًا، فرضت مدينة طنجة سرديّاتها وأحداثها وتاريخها وواقعها ومتخيّلها وذاكرتها وأسطورتها... إلخ على الكثير من الكتاب العرب والأجانب، فتمكنت من أن تفرز لنا مدّونة روائية واسعة ومتنوعة بلغات مختلفة.

وتحلّ في شهر تشرين الثّاني/ نوفمبر من كلّ سنة، ذكرى رحيل هذا الكاتب المغربي (توفي في 15 نوفمبر/ تشرين الثّاني 2003) وقد فاته أن يكون ملاكًا، كما قال، هو الذي تمكّن على مدى عقود زمنية من أن يملأ الدّنيا وأن تشغل سيرته النّاس، هؤلاء الذين لا زالوا، فرادى وجماعات، يخصّصون حيّزًا من زمن مرورهم بطنجة لزيارة أحد الأمكنة التي كان يرتادها شكري، وتحديدًا زيارة تلك الحانة/ المطعم الذي كان شكري يتردّد عليه. أمّا البيت الذي كان شكري يقيم فيه، فللأسف الشّديد تعرّض لغزوة من ذوي القربى، فضاع في غمرة أطماع صغيرة، وكان بيت الرّاحل لو تدخّلت النّوايا الحسنة، بما يستوجبه الأمر من تفاهم وحزم، لتحوّل اليوم إلى مزار سياحي لعشّاق شكري وقرّائه والمعجبين والمهتمّين بإبداعاته، من عديد من الجغرافيات العربية والغربية، مزار كان سينتفع منه ذوو القربى أنفسهم بشكل أكثر مردودية من لجوئهم إلى تفويت كلّ شيء للغرباء، فضاع البيت الذي آوى صاحب الخبز الحافي وحكاياته وكتاباته ومغامراته ومسامراته وتفاصيله وزوّاره وضيوفه لفترة زمنية طويلة، وهو المصير نفسه الذي طاول، للأسف الشّديد، بيت الكاتب المغربي الرّاحل محمد زفزاف، وغيرهما من بيوتات كتّابنا المغاربة، ممّن رحلوا عن عالمنا ففاتهم أن يصيروا ملائكة وتصير بيوتاتهم مزارات.

وموازاةً مع كلّ ما قدّمه محمد شكري لمدينة طنجة، من اهتمام خاصّ بها وتمثّل لها في كتاباته وحواراته ورسائله، بمثل اهتمام كتّاب وفنّانين عالميين بالمدينة قبل محمد شكري، توالت الكتابات الرّوائية تحديدًا لكتّاب مغاربة وعرب وأجانب عن مدينة طنجة، في محطّاتها التّاريخية والدّولية والطّبوغرافية والاجتماعية والثّقافية المختلفة، فأثارت طنجة شهية كلّ من مرّ بها أو أقام فيها فأعجب بها، فاستوحوها في بعض أعمالهم الرّوائية والفنّية. ومن بين آخر الرّوايات الصّادرة مؤخّرًا عن مدينة طنجة، رواية "وجوه طنجة... رحلة البحث عن الموريسكيين"، للرّوائي المصري صبحي موسى (دائرة الثّقافة بالشّارقة، أيلول/ سبتمبر 2024)، وتشكّل هذه الرّواية الجزء الثّاني لرواية سابقة للرّوائي نفسه، صدرت بعنوان "الموريسكي الأخير"، عام 2015 عن الدّار المصرية اللّبنانية بالقاهرة.

لذا، فمن شأن المتأمّل في سؤال العلاقة بين الرّواية (والسّير ذاتية) والمدينة في الأدب المغربي الحديث، أن تبهره أهمّية هذا السّؤال، في ارتباط هذين الجنسين الأدبيين تحديدًا بمدينة استثنائية مثل طنجة، كما هي الحال بالنّسبة لمدينة الإسكندرية في الرّواية المصرية وفي غيرها من النّصوص العربية والعالمية العديدة، وأقتصر هنا على هاتين المدينتين البحريتين، لما لهما من تشابه في العمق التّاريخي والكوسموبوليتي وفي النّسيج الأسطوري والرّمزي، ولما تفرضانه معًا من سحر وغواية وجاذبية على المبدعين من مختلف الأقطار والمشارب.

فحتّى الكاتب محمد برادة، الذي افتتن بدرجة أكبر بمدن فاس والرّباط والقاهرة وباريس في رواياته "لعبة النّسيان" و"الضّوء الهارب" و"مثل صيف لن يتكرّر" و"امرأة النّسيان"، وغيرها، يبدو أنّ مدينة طنجة قد استهوته بدورها، ربّما بنفس مستوى المدن الأخرى، كما استهوت شخوصه أيضًا، خلافًا لمدينة مرّاكش. فطنجة كما تشخّصها رواية "الضّوء الهارب" تبدو مدينة للتّنوّع والانفتاح والفنّ والحبّ والذّكريات، ومدينة ألفت، كما جاء في "دفتر العيشوني" في الرّواية، تعدّد العشّاق ونجوم التّاريخ، في حين تبدو مرّاكش، مثلًا، فضاءً منغلقًا وروتينيًا، بمثل مدينة الرّباط، التي يقول عنها السّارد في رواية "امرأة النّسيان": "بدت لي المدينة متثائبة، متدثّرة بشمس متأجّجة أكثر من المألوف. مظاهر التّباين تزداد ما بين الأحياء الشّعبية وأحياء الإقامات الفخمة التي تراكم علامات البذخ..." (8). وتبدو مدينة الرّباط في رواية "لعبة النّسيان" - بخلاف مدينة فاس-: "مدينة مفتوحة بدون أسرار أو مفاجآت (...) سيظلّ خياله (أي الهادي) مشدودًا أمدًا طويلًا إلى حركة اللّيل بفاس، وإلى أصدقاء الطّفولة المتواطئين معه" (9).

هكذا، يبدو أنّ أيّ حديث عن مدينة طنجة، كفضاء روائي، يبقى حديثًا عن مدينة "هلامية" بصور ومنظورات متعدّدة، وبأوضاع عديدة ومختلفة: المدينة الواقعية- المدينة العجائبية- المدينة الأسطورية- المدينة السّاحرة- المدينة الدّولية- مدينة الفنّ- المدينة الحلم- المدينة المتاهة- المدينة العاهرة، كما يصفها محمد شكري في رواية "السّوق الدّاخلي"، وغيرها من الأوصاف التي ارتبطت بمدينة طنجة، والتي يمكن استقاء مزيد منها من مجموعة من النّصوص الرّوائية الأخرى التي استوحت هذه المدينة، وهو الأمر، ربّما، الذي جعل الاهتمام بمدينة طنجة، على مستوى الرّواية والسّيرة الذّاتية، يبدو اهتمامًا مكثّفًا وموسّعًا، على اعتبار أنّها الفضاء الذي تمثّلته مجموعة من النّصوص الرّوائية والسّير ذاتية، المغربية والعربية والأجنبية، بمنظورات مختلفة وغير متكافئة، ويكفي أن نشير إلى النّصوص التّالية، ومعظمها صدر باللّغة العربية، فضلًا عن روايات مغربية أخرى كتبت باللّغتين الفرنسية والإنكليزية، من قبيل: "السّوق الدّاخلي"- "زمن الأخطاء"- "وجوه" لمحمد شكري- "مغارات" لمحمد عزّ الدّين التّازي- "فراق في طنجة" لعبد الحي المودن- "بحر الظّلمات" لمحمد الدّغمومي- "الضّوء الهارب" لمحمد برادة- "أبو حيّان في طنجة" لبهاء الدّين الطّود- "يوم صامت في طنجة" للطّاهر بن جلّون- "بؤساء طنجة" ليوسف بن العيساوي- "الذّبابة البيضاء" لعبد الإله الحمدوشي- "كافكا في طنجة" و"ليل طنجة... الرّواية الأخيرة" لمحمد سعيد احجيوج- "معجم طنجة" لمحمود عبد الغني- "شيخ الخمّارين: الرّوبيو" لأسامة العوامي التّيوى- "وداعًا طنجة" لسلمى المومني- "سي يوسف" لأنور مجيد، وغيرها من النّصوص المغربية والعربية والأجنبية التي تفاعلت مع هذه المدينة المختلفة، بدرجات متفاوتة ومتداخلة أحيانًا مع مدن مغربية ومشرقية وغربية أخرى، فضلًا عن "نصوص روائية" أملاها رواتها على الكاتب الأميركي بول بولز، من بينهم محمد لمرابط وإدريس بن حامد الشّرادي...

فيما لجأت مجموعة أخرى من النّصوص لكتّاب عرب وعالميين، إلى استيحاء مدينة طنجة في نصوصهم الرّوائية، نذكر من بينها: "دعه يسقط" و"مذكّرة مترحّل" للكاتب الأميركي بول بولز، هذا الذي أغرته مدينة طنجة "بألوانها وأصواتها وطقسها"، فاختارها مكانًا للإقامة فيها إلى أن توفي بها، ورواية "حي اللّصوص"، للرّوائي الفرنسي ماتياس إينا، ورواية "رجل طنجة" البوليسية للرّوائي الفرنسي جيل غوتييه، ورواية "طنجرينا" للكاتب الإسباني خابيير بالينثويلا (ترجمها من الإسبانية إلى العربية الكاتب المغربي محمّد العربي غجو)، وغيرهم من الرّوائيين الأجانب، الذين زاروا في طنجة أو أقاموا فيها، فألهمتهم المدينة واستوحوا أحياءها وفضاءاتها في نصوصهم الرّوائية وغيرها، يوجد من بينهم مجموعة من الكتّاب، ممّن حاورهم الكاتب المغربي المقيم بغرناطة عبد الخالق النّجمي، في كتابه "محادثات سرّية حول طنجة". وبذلك، ارتبطت طنجة بالتّاريخ الذّاتي والثّقافي والنّفسي والوجداني لكتّاب وفنّانين عالميين، استوحوها في أعمالهم الأدبية والفنّية.

ومن بين أهمّ هؤلاء الكتّاب الذين ارتبطوا بمدينة طنجة، زيارةً وإقامةً ومغامراتٍ وحكيًا وكتابةً، الكاتب محمد شكري الذي يفضّل أن يصنّف نفسه كـ "كاتب طنجاوي"، كما في قوله: "أريد أن أبقى في الذّاكرة بصفتي كاتب التّاريخ المتحوّل لهذه المدينة ومؤرّخ مباءاتها اللّيلية"، في الوقت الذي يصفه فيه كتّاب آخرون، كان أوّلهم الكاتب المغربي محمد زفزاف، بـ "الكاتب العالمي"، بالنّظر لكون شكري أضحى أهمّ روائي مغربي وعربي، ترجمت سيرته الذّاتية الشّهيرة "الخبز الحافي"، على فترات، إلى عديد من اللّغات العالمية، فاقت اليوم أربعين لغة، وبسبب تلك التّرجمات كذلك ذاعت شهرة شكري في عديد من أقطار العالم...

يكتب محمد شكري عن مدينة طنجة، من منطلق امتلاكه لخبرة دقيقة ومعرفة واسعة وقدرة خاصّة على إدراك واقع المدينة كما يتبدّل من حوله، منذ حلوله بها هاربًا بمعيّة عائلته من أزمة الجوع وقتئذٍ بمنطقة الرّيف مسقط رأسه، بما هو واقع مدينة متحوّلة في الزّمن وفي التّاريخ وفي الطّبوغرافيا وفي السّلوكيات، وأيضًا من منطلق القلق الكبير الذي يلازم الكاتب على مصير هذه المدينة، وقد بدت له مدينة فاقدة لحياتها ولحركيتها التّاريخية ولوهجها الدّولي السّابق.

فطنجة في بعض نصوص شكري، وخصوصًا في روايته "السّوق الدّاخلي"، وفي نصّيه السّير ذاتيين "زمن الأخطاء" و"وجوه"، كما في أحاديثه الصّحافية ومذكّراته عن بول بولز وجان جينيه وتينيسي وليامز، تبدو مدينة فاقدة لجوهرها التّاريخي والاجتماعي والثّقافي الذي كان لها في السّابق: "مدينة الذّكريات القديمة: هونغ كونغ شمال أفريقيا. هذا ما كانوا يقولونه عنها أيّام عزّها" (السّوق الدّاخلي، ص87).

وفي رواية شكري "السّوق الدّاخلي"، تبدو علاقة الذّات بمدينة طنجة علاقة متقلّبة، مطبوعة بالنّفور من المدينة والحسرة عليها... ويكفي أن نجتزئ بعض الإحالات النّصية المجسّدة لتلك المسافة التي أضحت قائمة بين السّارد (الكاتب الضّمني) والمدينة، والتي تظهر مطبوعة بالاستياء تارةً وبالارتياح تارةً أخرى: "لا مكان لي في هذه المدينة... لا أستطيع أن أمتلك شيئًا فيها" (ص5)، ويقول السّارد عن طنجة في سياق آخر: "العيش فيها أخذ يبدو لي شبيهًا بأمل العيش في كوكب أزرق" (ص70)، "زحام المدينة أعدمني"، "رغم المزعجات التي تحدث لي في هذه المدينة، فإنّي بدأت أحبّها مثلما أحبّ امرأة تخون محبّها ثمّ تعود إليه تائبة" (ص68).

فبصدور رواية "السّوق الدّاخلي"، وما تلاها من نصوص أخرى للكاتب، بدا جليًّا أنّ مدينة طنجة قد شغلت اهتمام شكري الإبداعي بشكل لافت، وخصوصًا بعد أن فقدت هذه المدينة وضعها السّابق، الدّولي، فأصبحت مرتعًا مفتوحًا على الهجرة والبطالة والتّهريب والمخدّرات والعبث والتّشويه.

ويواصل محمد شكري في الجزأين الثّاني والثّالث من سيرته الذّاتية ("زمن الأخطاء" و"وجوه") لملمة جوانب من سيرة مدينة طنجة، وقد تلبّسه هذا الفضاء فسكنه وأغراه فأعاد صنعه، كما قال عنه محمد برادة في مقدّمته لـ "زمن الأخطاء" (ص11). يسترسل الحكي في "زمن الأخطاء" عن مدينة طنجة وعن فتنتها وعراقتها والعهر الفاحش الذي قبّح أجمل ما فيها، موازاةً مع الحديث عن اشتداد الحنين إليها لحظة مغادرتها: "اشتياقي إلى لعينتي طنجة يحزنني. لها عندي طعم خاصّ حتّى في أحقر ظروفي فيها. لا أكاد أغادرها سئمًا منها حتّى يؤثّرني حنين جنوني بها..." (ص47-48)، بمعنى أنّ صورة طنجة في هذا الجزء تشكّل امتدادًا للصّورة ذاتها في "السّوق الدّاخلي"، وهو ما يعني، كذلك، أنّ مدينة طنجة، بالنّسبة للسّارد/ الكاتب الضّمني، تبقى ذات ملمحين جدليين واقعيين يجعلان السّارد في لحظة تكيّف جميلة مع المدينة، لكونها في نهاية الأمر هي قدره.

أمّا في "وجوه"، فيبدو ليل مدينة طنجة مترهّلًا، قبيحًا ووحشيًّا. نقرأ في هذا الجزء الثّالث حديثًا مستفيضًا عن مصير هذه المدينة بعد النّكسات السّياحية التي توالت عليها منذ حرب 67 حتّى حرب الخليج، وحديثًا عن الوضع السّياسي للمدينة أيّام حكم الجمهوريين في إسبانيا، حيث امتدّ إليها الرّعب الفاشستي الذي كان يلجأ بين فترة وأخرى إلى تصفية حسابات خارج المدينة وفي دروبها اللّيلية (ص58). يكتب شكري كذلك عن المواخير الدّولية لهذه المدينة، وهي التي كانت تشكّل فردوسًا للإسبان إذا ما قورنت مع إسبانيا فرانكو (ص72)، وذلك بمثل حديثه عن بواليع البؤس التي فاضت على الأحياء الشّعبية: "غادرته وفكّرت في أنّ طنجة أصبحت اليوم توحي بالانتحار لمن لا يستطيع مغادرتها. لقد ضاع فيها كلّ ما هو أسطوري جميل" (ص103).

إذا كانت مدينة طنجة في هذه النّصوص الثّلاثة تؤسّس لنفسها صورًا وأشكالًا عديدة من الامتداد من نصّ لآخر، ومن فضاء "روائي" في "السّوق الدّاخلي" إلى فضاء سير ذاتي في "زمن الأخطاء" و"وجوه"، فإنّ محمد شكري، وهو يؤرّخ لمساراته الذّاتية، حتّى على مستوى الرّواية، إنّما يكتب في الآن ذاته سيرة ومصير مدينة متحوّلة، عبر توسّله بالذّاكرة والمشاهدة والمعايشة وبفتنة الكتابة، محاولًا عبر ذلك كلّه استكناه الجغرافيا السّرية والتّحتية للمدينة، كما عبّر عن ذلك صبري حافظ في قراءته لنصّ "زمن الأخطاء"، وكذا سبر أغوارها وإدراك تحوّل مشاعر الذّات تجاهها، بالنّظر إلى كونها مشاعر إحباط وهروب من المدينة التي نحسّها نحن، في تلك النّصوص، وقد أُفرغت من محتواها التّاريخي والأسطوري والاجتماعي والثّقافي، بعد أن فقدت صوتها وهويّتها وبُعدها الدّولي الذي كان لها: "الحياة ما زالت تدبّ في المدينة، لكنّ مجدها الذّهبي ضاع. طنجة غادرتها ثروتها الذّهبية لكنّ روحها باقية (..) لا أحد يتساءل كيف يمكن إنقاذها (...) أسطورتها أقوى من تاريخها. امتيازها أنّها لم تفقد كلّ روحها رغم صدام الحضارات فيها (...) أسطروها بدون مهارة فميّعوا ما تبقّى لها من صلابة عراقتها" (وجوه، ص67).

هكذا، إذًا، فرضت مدينة طنجة سرديّاتها وأحداثها وتاريخها وواقعها ومتخيّلها وذاكرتها وأسطورتها... إلخ على الكثير من الكتاب العرب والأجانب، فتمكنت من أن تفرز لنا مدّونة روائية واسعة ومتنوعة بلغات مختلفة.